Le “parti” nel c.c.i.i.: problemi applicativi alla luce del Correttivo-ter e necessità di un inquadramento sistematico-funzionale

16 Giugno 2025

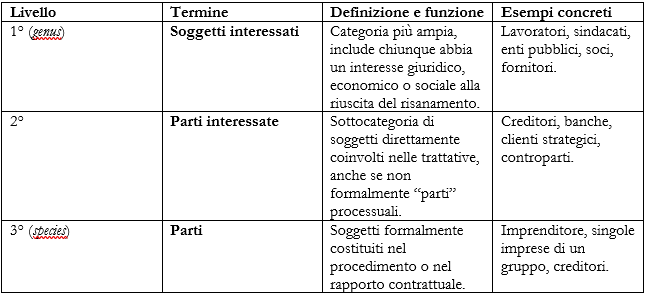

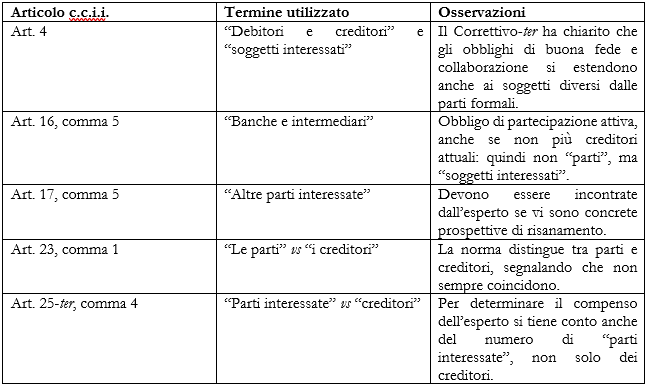

Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza attribuisce particolare rilievo ai doveri di comportamento che incombono su coloro che prendono parte alle trattative e ai procedimenti di regolazione della crisi. L’art. 4 stabilisce, in tal senso, l’obbligo di agire secondo buona fede, correttezza, leale collaborazione e riservatezza. Tuttavia, come ho già avuto modo di evidenziare in un mio recente commento alla versione del codice successiva al Terzo Decreto Correttivo (F. Lamanna, Il terzo correttivo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Commento al d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, sub art. 4, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2025), la terminologia utilizzata dal legislatore nel riferirsi ai soggetti destinatari di tali obblighi risulta disomogenea e suscettibile di ambiguità. L’art. 4 c.c.i.i. e l’estensione soggettiva dei doveri di comportamento. La norma, nella formulazione originaria, faceva riferimento esclusivo al “debitore” e ai “creditori”. Il Correttivo-ter – recependo osservazioni dottrinali ed indicazioni eurounitarie – ha esteso l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 4 anche ad “altri soggetti interessati” (come potrebbero essere i soci, o le rappresentanze sindacali, o le controparti contrattuali, o gli investitori, ecc.). Tale estensione, sebbene condivisibile sotto il profilo funzionale, solleva rilevanti problemi definitori. La terminologia in uso nel Codice: parti, creditori, parti interessate, parti coinvolte, soggetti interessati. Nel complesso impianto codicistico si rinviene infatti una pluralità di espressioni disomogenee: “parti”, “parti interessate”, “parti coinvolte”, “soggetti interessati”, “creditori”. La mancanza di definizioni puntuali genera inesorabilmente incertezze interpretative ed applicative, specie in relazione all’individuazione dei doveri, dei poteri e della legittimazione processuale. Implicazioni operative: il ruolo dell’esperto e le norme ambigue. Il problema della corretta individuazione dei soggetti rilevanti è centrale nella composizione negoziata. A titolo esemplificativo, ricordo che l’art. 16, comma 1, vieta all’esperto legami e rapporti con le “parti interessate”; il comma 5 impone a banche e intermediari finanziari l’obbligo di partecipare alle trattative. L’art. 17, comma 5, prevede che l’esperto incontri le “altre parti interessate”. Le norme non chiariscono, tuttavia, chi siano esattamente tali soggetti, e se abbiano potere di veto, o siano solo destinatari di informazione. Ambiguità linguistiche e rischio di contenzioso. Talune disposizioni (ad es. gli artt. 23 e 25-ter c.c.i.i.) sembrano contrapporre le “parti” ai “creditori” (l’art. 23 esordisce infatti statuendo che: «le parti possono, alternativamente: concludere un contratto, con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all’operazione di risanamento», mentre l’art. 25-ter prevede al comma 4 l’aumento del compenso dell’esperto «se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra…» e al comma 5 che «I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti…»), laddove altre norme sembrano assimilare l’una con l’altra categoria. L’art. 4, così come integrato, pare voler unificare in linea generale il trattamento normativo, ma la varietà terminologica continua a creare confusione. E così l’indeterminatezza è tale da esporre a contenziosi sinanche la legittimazione a sollevare eccezioni sull’indipendenza dell’esperto (art. 17, comma 6: «Allo stesso modo la commissione procede se l’imprenditore e due o più parti interessate formulano osservazioni sull’operato dell’esperto»). Ricostruzione sistematica: l’opportunità di adottare una gerarchia semantica e funzionale. Il codice riflette indubbiamente un approccio partecipativo e multilaterale nella gestione della crisi, ma la carenza di una semantica normativa univoca rischia di pregiudicarne l’efficacia. Occorre quindi, in sede interpretativa, ricondurre le variegate espressioni ad un ordine logico e funzionale, anche se inevitabilmente resterà comunque la necessità di chiarire anche caso per caso i diritti e gli obblighi che gravano sui diversi soggetti poiché sarebbe incongruo escludere a priori – dinanzi alla promiscua terminologia del codice –, un utilizzo incoerente della medesima espressione in luoghi diversi. Ad ogni modo, solo una lettura sistematica, guidata dai principi di trasparenza, parità informativa e cooperazione, può evitare che le incertezze semantiche si traducano in vuoti normativi o, peggio, in conflitti paralizzanti. Per dare un minimo di ordine alla babele linguistica del codice può ritenersi opportuna l’adozione di una gerarchia semantica ponendo:

Per maggior chiarezza ecco di seguito una rappresentazione schematica delle principali categorie concettuali utilizzate dal codice della crisi, così come ricostruite ordinando i termini secondo la suddetta gerarchia semantica e funzionale. Schema logico-gerarchico dei soggetti coinvolti nelle trattative:

. Può risultare utile anche un quadro delle ulteriori specificazioni normative (tratte in via esemplificativa dagli articoli del CCII) su parti e soggetti coinvolti:

. Infine, una sintesi delle problematiche interpretative e delle possibili soluzioni:

|